こんにちは。製造業で働きながら中小企業診断士をしているよっしです。

前回は、ビジネスゲームの研修の話をさせていただきました。

今回は、スモールM&Aの話です。

山本哲也さんと被っている内容ですが、少し違う視点からお話しさせていただきます。

スモールM&Aとは?

まず、スモールM&Aとは何でしょうか?

おおむね、売り手、買い手の年間売上高が1億円未満、または成約金額が1億円未満のM&A案件のことをスモールM&Aというようです。

スモールM&Aの仲介大手である、バトンズのホームページから、大阪のM&Aの売り案件を探すと、例えば、このような案件がヒットします。

譲渡希望価格800万円ということで、先ほどの成約額“1億円未満”の定義にマッチしますね。

21年9月29日時点で、“Small M&A”でGoogle検索をすると約45.3百万件がヒットします。

例えば、巷で有名になりつつある、MMT(現代貨幣理論)が30.8百万件、オリンピックの余韻が残るバドミントンが59.3百万件のヒットなので、その間ぐらいの知名度ということになります。

オリンピックでの注目種目の検索数に近い、と考えればかなりの検索数です。

ちなみに、“Small”を抜いた、M&Aでは71.2百万件ヒットということで、オリンピック種目のバドミントンすら超えています!かなりの注目度といっていいでしょう!

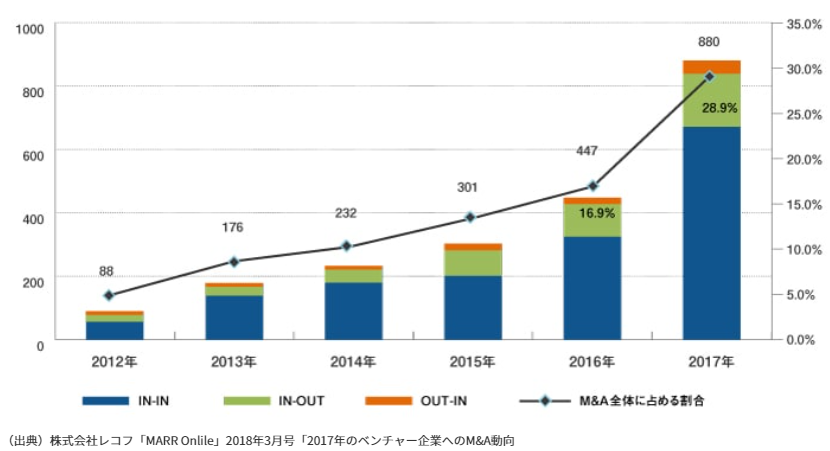

少し前のデータにはなりますが、M&A仲介のレコフ調査で、M&Aの件数は右肩上がりに増えています。

脚光を浴びているSmall M&A

では、なぜこのスモールM&Aが今脚光を浴びているのでしょうか?

その理由として、売上や規模の拡大、特許等の知的財産の獲得など、様々なものが挙げられます。

中でも本稿で注目したいのが、事業承継問題の解決策として有効であることです。

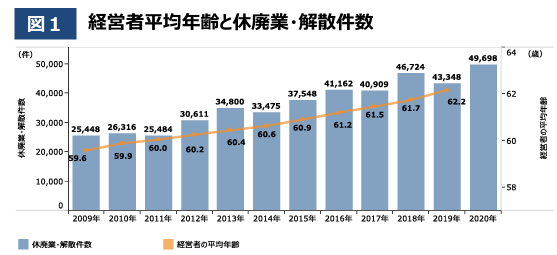

中小企業白書2021年の概要を見ると、経営者の平均年齢と休廃業解散件数は継続的に伸び続けていることが見て取れます。ここ10年でも経営者の平均年齢は3歳程度増えており、経営人材の継続的な高齢化は、事業継続の面からも大きなリスクです。

【出典:中小企業白書2021概要版】

しかも、中小企業白書の分析では休廃業・解散を行った企業のおよそ1/4が売上高純利益率5%を超える高収益企業であったそうです。

そんな企業であっても、後継者がいないことを理由にこの世から消え続けている、というのは悲しいことですね。

そのような背景に加え、M&Aを仲介する企業の積極的な広報戦略もM&Aを後押しする環境になってきています。

例えば、テレビ東京系のWBS(ワールドビジネスサテライト)をご覧の方は、ライオンが出てくる、CMをご存じの方もおられるのではないでしょうか?

【出典:M&Aキャピタルパートナーズ】

このM&Aキャピタルパートナーズの平均年収は2000万円強!これだけの年収を用意できる、ということはそこで動くお金もニーズも非常に大きいことは想像に難くありません。

Small M&A を行う事業者のメリット・デメリット

企業が、大金を出してでもM&Aを行う目的の一つに事業承継があることをお伝えしました。

しかし、事業承継だけで企業がM&Aを行うのでしょうか?

もちろん、違いますよね。

それぞれの立場から、メリット・デメリットを考えてみます。

買い手

まずは、買い手側について考えてみます。

買う側は、経営資源である、ヒト・モノ・カネ・情報の取得が目的と考えられます。

つまり、成長のための時間を買っていると考えられます。

また、成長企業であれば、想定以上に収益が出て、税負担が重くなる、と思った際に、M&Aを行い、短期の償却を行うことでロスを出し、節税を図る、といった使い方も考えられます。

一方で、契約の仕方にもよるのですが、不要なものを抱え込んでしまったり、新たな収益事業を確保しようと思っても、その事業のキーマンが退職してしまったり、といった本末転倒なことも起こりえます。

買い手は目的を明確にして進める必要がありますね。

売り手

一方で、売り手は、事業承継を念頭に入れたものが増えていると考えられます。

そのため、廃業したら路頭に迷ってしまう従業員の雇用維持が図れる、なかなか決まらない後継者問題の解決などのメリットが考えられます。

一方、デメリットとして、買収側の意向によって、企業文化が変わってしまったり、処遇が悪化してしまったり、といった形で従業員の不満足につながるリスクがあります。

また、売り手側の経営者が自ら選択したこととはいえ、経営者の肩書を喪失し、“ただの人”になってしまうこともデメリットといえます。

このようにメリット・デメリットがあることを念頭に入れて事業を進める必要があります。

スモールM&Aの研究会

私は今、SANとは別にこのスモールM&Aの研究会に所属し、様々な事例などについて議論しています。このメンバーの中には中小企業診断士だけでなく、行政書士などの他士業のメンバーも入っています。

では、我々がスモールM&Aを研究する意味とは何でしょうか?

その理由の1つは、大手が手を出しにくい隙間市場であるため、少人数の専門家チームにも活躍の機会があると考えられることです。

従業員に年収2000万円以上を提示するM&Aキャピタルパートナーズをはじめとして、大手のアドバイザリはクライアントにかなりのお金を求めなければ、彼らの規模を維持することはできません。

必然的に、彼らのターゲットは必然的に「お金を持っていて、後継者が決まっていない企業」ということになります。(帝国データバンクなどの情報をもとに、そういった調査をする企業が多いようです。)

しかし、本当に事業承継で困っていても、そうした条件に該当しない企業はM&Aをすることが難しくなってしまいます。

従って、我々の立場は大手アドバイザリが手を出しにくい隙間市場に入ることができる可能性があります。

前述のとおり、M&Aの市場は拡大傾向にありますので、こうしたニッチ市場は我々の活動の幅を広げることができます。

そのことによって、我々と事業者様がWin-Winの関係を作れる可能性があります。

こうした関係構築の手段として、Small M&Aの研究を続けていきたいと思います。

ブログ村ランキングに参加しています!

少しでもブログが役に立った!面白い!と思っていただけた方は、下のボタンを”ポチッ”と押して下さい!中小企業診断士が、より社会を”パッと”明るくするためにも、応援よろしくお願いいたします!

にほんブログ村 | 中小企業診断士ランキング |

執筆者

五味 義也|中小企業診断士・MBA

Gomi Yoshiya

大手電機メーカーにて、経理業務を軸に海外の経理システム構築プロジェクトなどに従事。取材の学校7期生として、取材4件・執筆記事6件などに携わる。家族構成は妻と子供2人。家庭と仕事の両立に四苦八苦している。

コメント